トップ > いきいき通信(平成24年度)

いきいき通信(平成24年度)

薬局の上手な利用法

皆さんも一度は行かれたことのある薬局。最近では、ドラッグストアと呼ぶことが多いでしょうか。

ドラッグストアでは総合感冒薬に代表されるように薬剤を医師の処方箋なしで購入することができ、いざというとき大変便利です。

しかし、お薬といってもたくさんの種類があります。一般的に薬局で市販されている薬を「一般医薬品」といい、市販薬とも言われています。病院で医師の処方箋が無いと購入できない薬を「医療用医薬品」と呼びます。

ここでは、「一般医薬品」についてどのような形で売られているかを簡単にご説明します。

- 第一類医薬品:このお薬は、使用方法を誤ると副作用等が強く出ることがあり、法律上、薬剤師の説明を必ず受けないと購入出来ない市販薬を指します。

- 第二類医薬品:このお薬は、一類程ではないですが副作用等が出やすく、法律上、薬剤師または登録販売者の説明を極力聞いてから購入することが求められていますが義務ではありません。薬剤師または登録販売者の常駐する薬局で購入することができます。

- 第三類医薬品:上記以外の医薬品を指します。法律上の薬剤師・登録販売者の説明義務はありませんが、購入は薬局でしかできません。

- 医薬部外品:医薬品程ではないですが、人に何かしらの改善効果が認められ国の許可を受けたものとされています。栄養ドリンクや薬用入浴剤等がそれに当たります。薬剤師・登録販売者がいないお店でも購入することができます。

日本の薬局で売られている一般医薬品がこのような分類で分かれていることはご理解いただけたでしょうか。薬局は、手軽にお薬を購入でき、ちょっとした風邪や怪我には大変便利です。しかし、利用方法にはちょっとした注意が必要です。

- 薬剤の使用上の注意は必ず読むこと。できる限り薬剤師や登録販売員の説明を受けること。

- 病院で何かしらお薬の処方を受けている場合で市販薬を購入する場合、薬剤効果に何かしらの影響を及ぼすことがある可能性があるので、薬剤師に必ず相談すること。(お薬手帳を持参する)

- 市販薬剤に記載されている「使用期間の目安」を過ぎても改善効果が見られない場合には、必ず病院を受診すること。

- 複数の市販薬剤を自己判断で同時に使用しないこと。

市販薬剤や漢方薬、サプリメントは手軽に購入できることから副作用はないと思われがちですが、決してそんなことはありません。どのような薬剤にも少なかれ副作用は必ずあります。薬局で市販薬剤を購入される際には、ぜひ薬剤師に自分の症状を相談してください。適切な薬剤アドバイスを受けることができます。

背部叩打法

食べたものが喉に詰まった時に皆さんはどう対処されていますか?

先日もサツマイモを喉に詰まらせ、救急車で当院に搬送された患者さんがいらっしゃいましたが、救急車を呼ぶまで、また呼んだあとにも行ってほしい対処法があります。それは、背部叩打法(はいぶこうだほう)です。

背部叩打法とは、「背中を強く叩き、異物を取り除く」方法で、やり方は次のとおりです。

- やや後方から片手で傷病者の下あごを支えて、あごを突き出すようにする。(倒れている場合は、傷病者を横向きにし、自分の足で傷病者の胸を支える。片手で傷病者の顔を支える。)

- もう片方の手のひらの付根で傷病者の肩甲骨と肩甲骨の間を強く4~5回、力強く叩く。

また、喉に食べものが詰まったサインは、

- しゃべらなくなる

- のどに手がいく

などです。

窒息を防ぐためにも、次のことを心掛けてください。

- 食品を小さく切るなど食べやすい大きさにする

- ゆっくりとよく噛んでから飲み込む

- お茶など水分を飲んでノドを湿らせる

- 食事中は歩き回ったり、寝転んだりしない

- 高齢者などは食事の際は目を離さない

草加市ホームページ内の「異物除去」も参考にしてください。

しもやけ対策

関東でも雪が降り、朝晩の冷え込みが厳しい日が続いています。

1日の寒暖の差が10度以上になる時期に『しもやけ』になりやすいと言われています。今シーズンはそのような日が12月に15日間、1月は22日現在で14日間ありました。

しもやけは足や手の指先、耳の一部など体の末端で起こることが多く、血行が悪くなることで発症します。腫れやかゆみ、鈍い痛みを感じたり、熱を持ち赤紫に変色したりします。汗のかきやすい人、肌が蒸れたり濡れたりする機会の多い人、水に触れる機会の多い女性や子供が発生しやすいと言われています。

しもやけ対策として、

- 冷たい飲み物や食べ物はさけて、体を温める効果のあるものを食べる。また、ビタミンEを含む食品を多く摂取する。

- 毎日しっかり入浴し、体をあたためる。風呂上がりにはしっかり湿気をとる。

- 寒い日には、衣類や小物でガードする。(例:靴下を2枚はく、手袋・耳当てをする。)

などがあります。

寒い冬も快適に過ごせるように、生活を工夫していきましょう。

やけどは流水で冷やす

先日、やけどで当院を受診された患者さんの中に、患部に冷却シートを付けて来院された方がいらっしゃいました。

これを見た医師は、冷却シートをはがし始めました。皮膚の状態がどのようになっているのかを確認しなくてはならないからです。

冷却シートは傷に付着し、かなり痛そうでした。

●やけどをした皮膚に冷却シートを貼らない

家庭では、沸騰したやかんのお湯をひっくり返したり、アイロンに触れることによって起こるやけどと、湯たんぽや携帯カイロなどを長時間使用して起こるやけどがあります。

前者を「高温やけど」、後者を「低温やけど」といいます。

どちらの場合においても、冷却シートの使用は避けましょう。皮膚に刺激を与え、痛みも伴います。

それでは、やけどをしてしまった場合にどのように対応すれば良いでしょうか?

●流水で冷やす

高温やけどでも低温やけどでも、できるだけ早く十分な量の流水で冷やすことが重要です。

熱湯が服の上からかかってしまったことによる高温やけどの場合には、無理に脱がせずそのまま服の上から流水をかけて冷やします。最低30分は冷やしましょう。カップラーメンなど油分を含む場合も同様に処置をして、石けんなどで刺激を与えないようにします。

また、湯たんぽなどによる低温やけどは、見た感じは皮膚が赤くなっている程度で、痛みがない場合があります。

低温やけどは、見た目があまり重症そうには見えませんが、皮膚の深いところまでやけどになっている場合があり、判断しにくいです。

低温やけどを発見した場合には、速やかに湯たんぽなどを外します。その後、冷水で十分冷やし、念のために病院の受診をお勧めします。

●やけどの時に注意すること

1.水疱(水ぶくれ)を破らない

水疱(水ぶくれ)ができて破けてしまうと、感染の原因になります。流水での冷却後に水ぶくれをつぶさないようにカーゼなどで保護し、病院で対応してもらうようにしましょう。

2.氷や冷却シートは使わない

水道水で流しながら冷やすのが最も効果があります。氷は刺激が強すぎ逆に痛みを感じてしまいます。また、冷却シートはやけどの冷却にはまったく効果がありません。

3.民間療法や軟膏類は自己判断で使用しない

やけどでは、様々な民間療法(味噌を塗る・生のアロエを貼る等)がありますが、これは感染の原因になりますので絶対にやってはいけません。また、市販の軟膏などでやけどに効くものがありますが、自己判断で使用しない方がよいです。

薬品類はきちんと医師の診断のもとに使用するのが適切です。市販薬の軟膏でもそうですが、中にはステロイドが入っているものもあり、思わぬところでやけどが悪化してしまうことがありますので注意しましょう。

傷は消毒しない、乾かさない

秋の運動会などの学校行事が多くなる季節になりました。

今回はけが(すり傷)を負った際に、最初にしてほしい処置の仕方をお伝えします。

転んだり、何かとスレたりして出来た傷を「スリ傷:擦過傷(さっかしょう)」と言います。

傷を負ってしまったら、

- 充分な量の水道水でしっかりと洗いましょう。

- 異物(砂や砂利、土などの汚れ)を洗い流します。汚れていなくても洗います。

- 油などが付着している際には石けんを使用して良く洗います。

- 消毒はしないでください。消毒は、せっかくの良い組織までやっつけてしまいます。

- 救急絆創膏(ゼリー状の絆創膏)を貼りましょう。傷は湿った環境で治っていきます。

注:救急絆創膏は薬局などで購入でき、次の効果があります。

- 傷の乾燥を防ぎます。

- 浸出液(傷口に出てくる体液)を適切に吸収します。

- 細菌の侵入を防ぎ、痛みをやわらげます。

保護剤が溶け出したら交換を

ここで注意事項があります。

- 傷が赤くなったり、痛みが増したりしたら救急絆創膏をはがし、ガーゼを当てる、または薬局、医療機関に相談しましょう。

- 浸出液や分泌液で、救急絆創膏の保護剤が溶け出してきたら交換します。このとき、においがないか、赤みが増していないか確認します。一つでも当てはまったら、救急絆創膏は使用せず、薬局、医療機関に相談しましょう。

熱中症の症状に気づいたら

今回は熱中症について説明したいと思います。

熱中症とは、高温や高熱に長時間さらされたために、体温調節がうまくいかなくなり、急に熱が出たり、意識不明に陥ったりする病気です。「熱中」とは「熱に中(あた)る」ことです。

ちなみに「日射病」とは、直接日光に当たって起きること。「熱射病」とは、熱中症の症状の重いもので程度の違いによる分類です。

全国でも7~8月は1か月に1万7000人くらいが救急搬送されています。

半分以上は高齢者ですが、若い人や乳幼児もいます。

熱中症は体力や年齢に関係なく起きる危険性があるので注意が必要です。

昨年、草加市立病院を受診した熱中症の患者さんは次のとおりです。

| 平成23年7月 | 41人(うち入院8人) |

|---|---|

| 平成23年8月 | 45人(うち入院10人) |

熱中症の症状に気づいたら、体を冷やすことが大事です。

首、脇の下、足の付け根には太い血管が流れており、写真のようにこの部位を冷やすと効果的に体を冷やすことができます。

意識がもうろうとしていたら、救急車を要請したほうが良いでしょう。

その他の対策については、草加市ホームページ内の「家庭で役立つケアの豆知識」や「けがなどの応急処置」にありますので、ご参照ください。

食中毒を予防しよう

食中毒予防はの3原則は、「付けない・増やさない・やっつける」です。

次の6つのポイントにおいて、この原則をきちんと守れば食中毒を予防することができます。

1 買い物をするときは

- 肉・魚はそれぞれ分けて包む。消費期限などの表示に注意を。

- 寄り道をしないで、できるだけ早く帰宅を

2 食品を保存するときは

- 冷蔵や冷凍が必要な食品は、すぐに冷蔵庫や冷凍庫へ。

- 冷蔵庫に入れるのは7割程度に。

3 下準備のときは

- 作業に入る前に手洗いを。

- 肉・魚・卵を扱ったあとにも手洗いを。

- 生肉・魚を切ったまな板は、洗って熱湯をかけておく。

- 野菜もよく洗う。

- タオルやふきんは清潔なものに交換。

4 調理のときは

- 作業に入る前に手洗いを。

- 加熱は十分に。

- 調理を途中で止めたら、食品は冷蔵庫へ。

5 食事のときは

- 食事の前に、手洗いを。

- 長時間室温に放置しない。

6 食品が残ったときは

- 残った食品を扱う前に手洗いを。

- 手洗い後に、清潔な器具や容器で保存。

- 時間が経ち過ぎたり、ちょっとでも怪しいと思ったら、思い切って捨てる

- 温め直すときは、十分に加熱する。

食中毒予防には、手洗いがとても重要です。

ただ、石鹸を使って念入りに洗ったつもりでも、意外と洗い残しがあるものです。

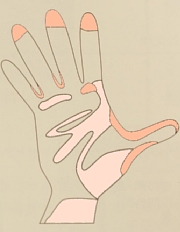

例えば、指先、指と指の間の根本の部分、指や手のひらのしわの部分、手首などが挙げられます。

手の甲

手のひら

濃いピンク色が最も洗い残しやすい部分、薄いピンク色がやや洗い残しやすい部分です。

これらの部分を特に念入りに洗うよう心がけてください。

意外と知らない鼻血の止め方

今回は「鼻血の止め方」についてお話しします。

「鼻血」とは「鼻からの出血」を意味します。医学的には鼻出血と言います。

●鼻血を止めるにはどうすればいいでしょうか?

→小鼻の柔らかい部分を強く圧迫してください

- 衣類を緩め、椅子や床に座ります。

(寝かせないとならないときは、頭を高くして、体を横にし、顔を下げます) - 目頭の間に人差し指と親指をあてがい、そのまま指を下におろしていき、小鼻の柔らかい部分を強く圧迫します(右写真を参照)。

この方法で圧迫すれば、10分ほどで大抵は止まります。

ただし、次の場合は医療機関での治療を受けることをおすすめします。

- 15分以上圧迫しても出血が止まらない。

- 頭痛がある。

- 血圧で治療を受けている。

- 抗凝固剤(例えばワーファリンやバイアスピリンなど)を内服している。

●こんな事をしていませんか?次の方法はやめましょう。

- ティッシュを鼻の中に入れる。

素材によっては、抜くときに傷つけてしまい、出血しやすくなるからです。ティッシュは鼻の下に当てるようにして、流れてくる血液を受け止めます。 - 鼻血を飲んだり、仰向けにする。

血液を飲んで気持ち悪くなったり、喉や胃の中で血液が固まったりして障害が起きる可能性があるからです。 - うなじを叩く。

医学的根拠はありません。叩くことで、出血がひどくなる場合もあるからです。

新体制でスタート

市立病院では4月に医師15名、助産師2名、看護師30名、医療技術職11名の新入職員を迎え、新たな体制で診療を行っています。

新人の看護職員については約7日間の研修のあと、それぞれの職場に配属されました。

4月14日には、草加市立病院「心臓・脳血管センター」の開院記念式典が行われました。

「心臓・脳血管センター」は4月16日に開院。草加市の救急医療の拠点としてその役割を担っていきます。

お問い合わせ

看護部

電話048-946-2200