トップページ > 当院について > 活動・取り組み > 医療の質(QI)改善に係る活動について

医療の質(QI)改善に係る活動について

医療の質~QIとは~

QI(Quality Indicator:クオリティ・インディケータ)とは、病院の機能や診療、サービスの質を評価する指標を客観的な数値で示したものです。当院が提供する医療の質がどのようなものか数値で表し、分析・改善を促すことで医療の質向上を図るとともに、患者さんにとって分かりやすい医療情報を提供することを目的としています。

- 退院時要約記載率【診療部】

- 放射レポートの既読率【診療部】

- CT(頭部・胸部・腹部)の放射線量【放射線科】

- 脳梗塞患者における入院日からリハビリ処方日までの日数【リハビリテーション科】

- 1日あたりのリハビリテーション実施人数【リハビリテーション科】

- 医療機器の定期点検実施率【臨床工学(ME)センター】

- 呼吸器ケアサポートチームの活動件数【臨床工学(ME)センター】

- ペースメーカー遠隔モニタリング導入率【臨床工学(ME)センター】

- 病理レポートの既読率【検査科】

- 栄養相談件数【栄養科】

- 化学療法での栄養相談件数【栄養科】

- FLS栄養相談件数【栄養科】

- 腎臓病透析予防指導【栄養科】

- NST介入件数【栄養科】

- 服薬指導件数【薬剤部】

- プレアボイド・医薬品適性使用介入件数【薬剤部】

- 看護師の離職率【看護部】

- 手術前オリエンテーション実施件数【手術室】

- 転倒転落発生率【医療安全管理室】

- 血液培養陽性の抗菌薬de-escalation率(抗菌薬選択の適正化)【感染制御室】

- 術前抗菌薬投与率【感染制御室】

- 入院患者数【医事課】

- 外来患者数【医事課】

- 平均在院日数【医事課】

- 救急車受け入れ件数【医事課】

- 救急搬送患者入院移行率【医事課】

- 診察・会計待ち時間【医事課】

- 紹介率・逆紹介率【地域医療連携相談室】

- 診療予約利用率【地域医療連携相談室】

- 入院前支援件数【患者サポートセンター】

診療部

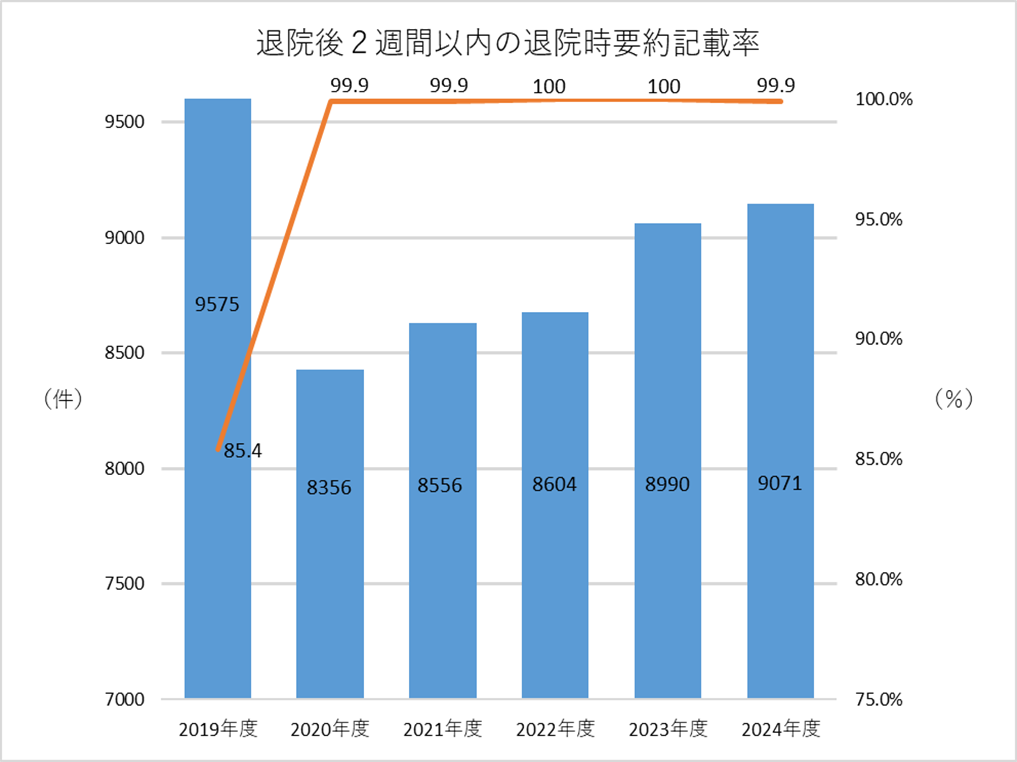

退院時要約記載率

退院時要約は入院した患者さんの身体所見、既往歴、実施した検査や手術等、入院中の治療内容をまとめた文書です。退院後2週間以内の作成が90%以上であることが求められており、当院では2020年度以降から高い記載率を維持しています。

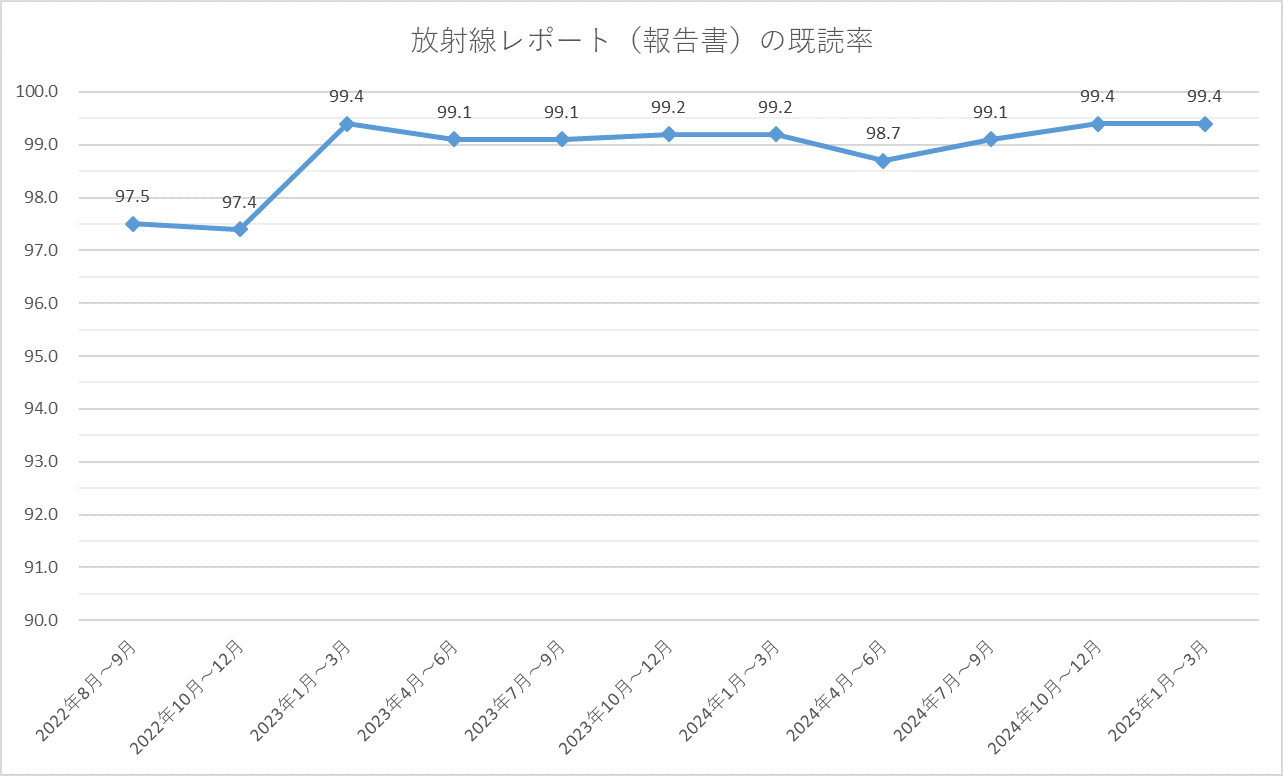

放射線レポートの既読率

放射線レポート(報告書)の見落とし防止のために、当院では、既読を管理できるシステムを導入しています。未確認レポートに対しては、主治医(または上席医)に通知するとともに、既読を管理するチームメンバーにて電子カルテをみて治療へ反映されているか確認しています。

放射線科

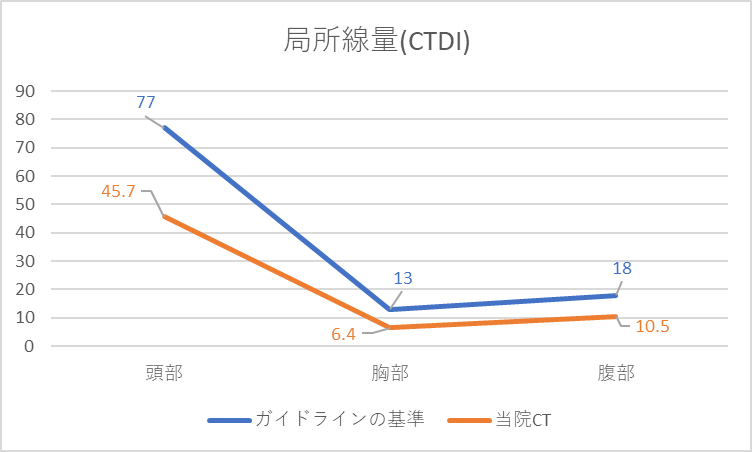

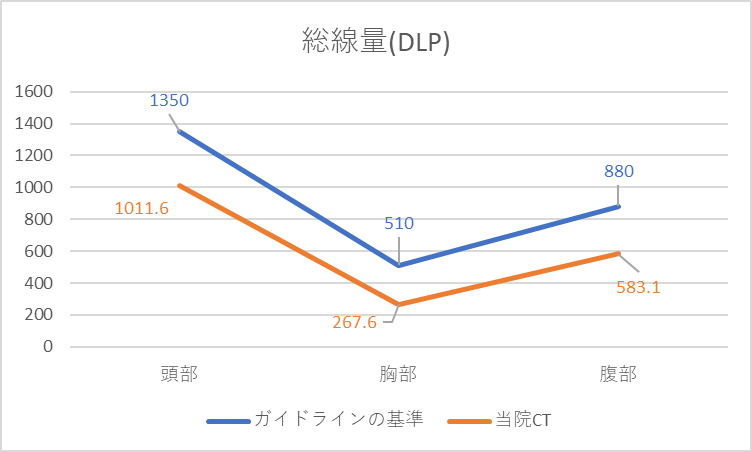

CT(頭部・胸部・腹部)の放射線量

CT検査で第一に求められることは、診断に必要な画質を得ることです。 同時に、必要最低限の被ばく線量で検査を行う事も求められています。 CT装置の機種や施設の違いによって被ばく線量が大きく変わらないよう、被ばく線量の目安として診断参考レベルDRLがガイドラインにより設定されています。 CT検査による被ばくの指標として局所線量(CTDI)と総線量(DLP)があります。CTDIは、ある範囲をスキャンしたときの局所線量のことで、DLPは撮影範囲をかけ合わせたものです。 被ばく線量が診断参考レベルを超える場合は、撮影条件の見直しが推奨されていますが、現在、当院でのCT検査の被ばく量はすべての部位において診断参考レベルを下回っています。

リハビリテーション科

脳梗塞患者における入院日からリハビリ処方日までの日数

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 日数 (入院日当日を1日と換算) |

1.93日 | 1.70日 | 2.02日 |

脳梗塞の発症後早期のリハビリテーション開始は診療ガイドラインでも強く推奨されています。 速やかにリハビリテーションを開始することが入院期間短縮や生活の質の改善につながります。

当院では、翌日までに医師からのリハビリ処方がされており、早期からのリハビリテーションの実施に取り組めています。

1日あたりのリハビリテーション実施人数

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 理学療法 | 10.26 | 11.22 | 11.98 |

| 作業療法 | 12.02 | 12.91 | 13.04 |

| 言語聴覚療法 | 11.29 | 8.85 | 11.29 |

臨床工学(ME)センター

医療機器の定期点検実施率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| 点検実施率 | 98.9% | 99.6% | 100% |

院内で中央管理されている医療機器(人工呼吸器、輸液ポンプ、シリンジポンプ、ネブライザー、除細動器、補助循環装置、ペースメーカー)は、臨床工学技士が定期的に点検を実施しています。

呼吸器ケアサポートチームの活動件数

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| 活動件数 | 22件 | 19件 | 47件 |

医師、看護師、理学療法士、歯科衛生士、臨床工学技士の多職種チームRST(呼吸ケアサポートチーム)が人工呼吸器を装着している患者さんについて、サポートラウンドし、それぞれの視点から早期離脱に向けた介入を行っています。

ペースメーカー遠隔モニタリング導入率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| 活動件数 | 74% | 81.9% | 75% |

ペースメーカー、CRT、ICDなどの植込み型治療機器を植え込まれた患者さんを対象に、自宅からインターネット回線を通じて患者さんの詳細なデータを月に1回取得し、解析・遠隔診断を行っています。外来の受診回数を減らすことや病状悪化の早期発見が可能となります。

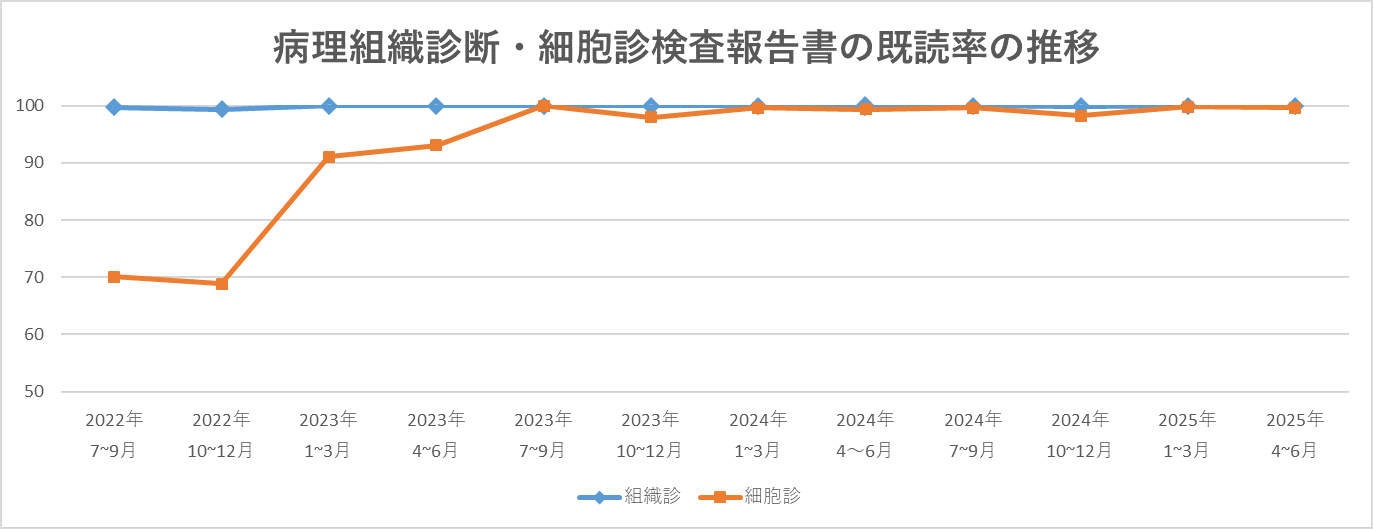

検査科

病理レポートの既読率

病理組織診断・細胞診検査のレポート(報告書)の見落としは、患者さんの治療方針や予後に大きく影響します。当院では既読率向上に向けて様々な取り組みを実施しています。

報告書既読率向上に向けた取り組み

・2021年3月:新システム導入。報告書確認の管理を開始。「未確認1週間で通知」

・2021年6月:新たな通知方法を追加。「未確認2週間経過でメール」「未確認3週間経過で電話連絡」

・2022年10月:報告書管理責任者の設置ならびに管理者による報告書確認管理開始。

・2022年12月:上長通知機能運用開始。

・2023年4月:報告書管理体制加算開始。

・2023年6月:細胞診検査判定区分の変更による報告書重要度の認識改善を開始。

栄養科

栄養相談件数

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 個別 | 糖尿病 | 入院 | 238 | 267 | 182 |

| 外来 | 634 | 510 | 579 | ||

| 糖尿病性腎症 | 入院 | 7 | 5 | 2 | |

| 外来 | 8 | 7 | 11 | ||

| 腎臓病 | 入院 | 67 | 41 | 40 | |

| 外来 | 97 | 106 | 81 | ||

| 潰瘍・術後 | 入院 | 89 | 73 | 33 | |

| 外来 | 3 | 5 | 1 | ||

| 肝臓・膵臓 | 入院 | 7 | 2 | 6 | |

| 外来 | 5 | 6 | 5 | ||

| 心疾患・高血圧 他 (減塩) |

入院 | 34 | 72 | 101 | |

| 外来 | 72 | 78 | 47 | ||

| 癌 | 入院 | 12 | 56 | 103 | |

| 外来 | 2 | 7 | 7 | ||

| 脂質異常症 | 入院 | 5 | 2 | 3 | |

| 外来 | 28 | 12 | 22 | ||

| その他 | 入院 | 18(含非加算16) | 24(含非加算11) | 39(含非加算20) | |

| 外来 | 37(含非加算23) | 31(含非加算14) | 37(含非加算23) | ||

| 集団 | 糖尿病 | 入院 | 0 | 9 | 99 |

| 合計 | 1363(含非加算39) | 1313(含非加算25) | 1398(含非加算43) | ||

対象病態を広く、継続的に行うことにより、食習慣の改善につなげ、病態の改善、悪化を防止しています。

化学療法での栄養相談件数

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 算定あり | 77 | 116 | 129 |

| 算定なし | 138 | 201 | 236 |

| 合計 | 215 | 317 | 365 |

FLS栄養相談件数

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 加算 | 27 | 50 | 34 |

| 非加算 | 32 | 40 | 23 |

| 合計 | 59 | 90 | 57 |

FLS(骨折リエゾンサービス):様々な職種の連携により、脆弱性骨折患者に対する骨粗鬆症の治療向上と転倒予防を図り、二次性骨折を防ぐための取り組みです。

腎臓病透析予防指導(糖尿病透析予防指導含む)

| 2024年度 | |

|---|---|

| 件数 | 39 |

慢性腎臓病の病期分類に合わせた食塩制限や蛋白制限、運動指導、その他生活習慣に関する指導などを必要に応じて個別に実施しています。

NST介入件数

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 件数 | 262 | 344 | 454 |

NST(栄養サポートチーム):多職種(医師、歯科医師、看護師、薬剤師、言語聴覚士、臨床検査技師、歯科衛生士、管理栄養士など)で介入し、早期退院へむけて、患者の栄養状態の改善をめざします。

薬剤部

服薬指導件数

| 服薬指導件数(月平均) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 総指導件数 | 薬剤指導管理料 | 退院時薬剤情報 管理指導料 |

麻薬管理 指導加算 |

|

| 2021年度 | 1,936 | 1,280 | 359 | 29 |

| 2022年度 | 1,823 | 1,151 | 394 | 42 |

| 2023年度 | 1,946 | 1,181 | 366 | 40 |

- 服薬指導:患者に適切な薬物治療を提供するため、薬剤師が服薬方法や取り扱いについて説明すること

- 薬剤管理指導料:薬剤師が服薬指導を行った入院患者1人につき、週1回かつ月4回に限り算定する医学管理料

- 退院時薬剤情報管理指導料:入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む)に関して患者の手帳に記載した上で、退院の際に本人又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回限り算定する医学管理料

- 麻薬管理指導加算:医療用麻薬の投薬が行われている入院患者に対して、定期的に、投与される医療用麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、医療用麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行い、処方箋発行医に足して必要な情報提供を行った場合に算定される医学管理料加算

- 総指導件数:医学管理料や医学管理料加算の算定の有無を問わず、入院患者に服薬指導を行った件数

プレアボイド・医薬品適性使用介入件数

| プレアボイド・医薬品適性使用介入件数 | ||||

|---|---|---|---|---|

| プレアボイド | 適性使用推進 | 総介入数 | ||

| 副作用未然回避 | 重篤化回避 | 治療効果の向上 | ||

| 2021年度 | 147 | 167 | 232 | 546 |

| 2022年度 | 99 | 94 | 141 | 334 |

| 2023年度 | 184 | 245 | 210 | 639 |

- プレアボイド:Prevent and avoid the adverse drug reaction(薬による有害事象を防止・回避する)という言葉を基にした造語

日本病院薬剤師会では、薬剤師が薬物療法に直接関与し、薬学的ケアを実践して患者の不利益(副作用、相互作用、治療効果不十分など)を回避あるいは軽減した事例を「プレアボイド」と称して収集しています。 - 適性使用推進:患者の治療効果の向上を目的に、薬剤師が医師へ医薬品の適正使用を積極的に提案していくこと

- 副作用未然回避:薬剤師が処方監査や調剤時などで、患者カルテ記載事項や検査値など確認し、このままその医薬品を患者に投与すると、副作用が発現・増悪する可能性があると判断した際、患者に医薬品が投与される前に、医師へ処方の中止・変更などを提案した件数

- 重篤化回避:薬剤師が患者カルテ記載事項や検査値などを確認し、すでに使用中の医薬品をこのまま継続使用した場合に、症状悪化や副作用が発現・増悪する可能性があると判断した際、医師へ処方の中止・変更などを提案した件数

- 治療効果の向上:処方監査や調剤時に確認した新規開始医薬品や、すでに患者使用中の医薬品に対し、薬剤師が患者カルテ記載事項や検査値などを確認し、医師へ医薬品の適正使用を提案した結果、患者の治療効果の向上に繋がった件数

- 総介入数:副作用未然回避、重篤化回避、治療効果の向上、それぞれに介入した件数の合計

看護部

看護師の離職率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 退職者 | 15 | 15 | 16 | |

| 4月在籍 | 362 | 373 | 380 | |

| 翌3月在籍 | 358 | 369 | 372 | |

| 平均 | 360 | 371 | 376 | |

| 離職率(%) | 4.2 | 4.0 | 4.3 | |

| 新人離職率 | 入職 | 10 | 12 | 14 |

| 退職 | 0 | 0 | 3 | |

| 率 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | |

手術室

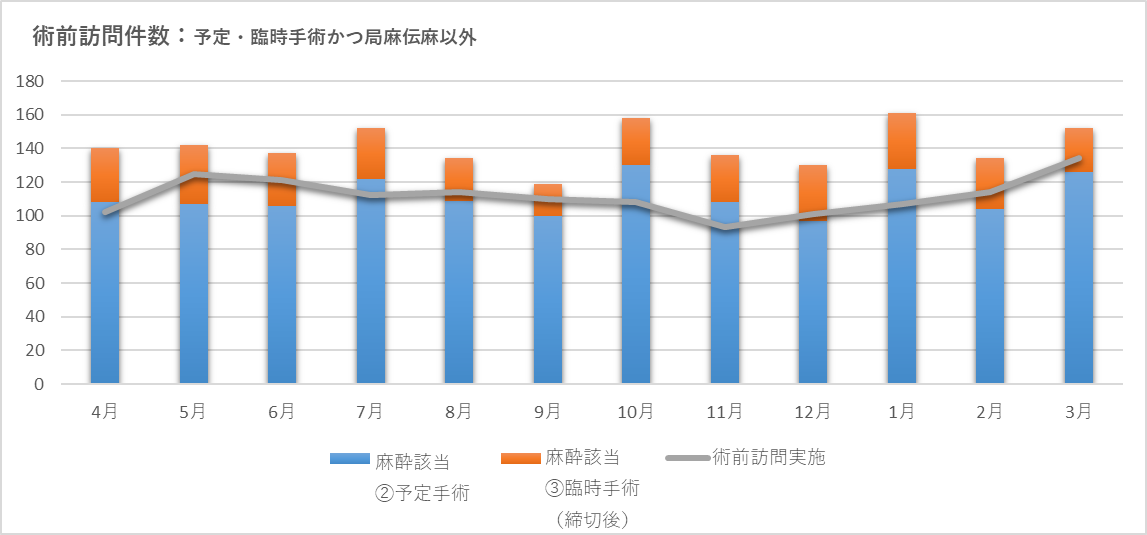

術前訪問件数

手術室では手術を受ける患者さんが安全で安心な手術・手術看護が受けられるよう、手術前に面談を行い情報収集と手術前の患者さんへの説明や指導を行っています。

写真やイラスト入りのパンフレットを使用し分かりやすいように工夫をしています。患者さんが不安に思っていることなどについても確認し、不安の軽減に努めています。また、手術前の指導として、手術後の合併症予防の為に、入院前から禁煙と口腔内のケアに取り組んでいただきます。手術室では、毎日担当者を決め面談ができるようにしていますが、手術の状況によっては面談ができないこともあります。できる限り術前面談80%を目指し取り組んでいきたいと思います。

医療安全管理室

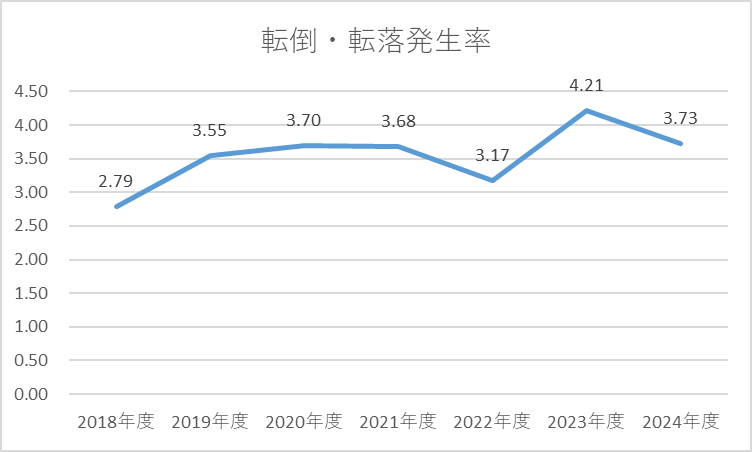

転倒転落発生率

入院中は環境や体調の変化、治療や薬の影響など様々な要因から転倒転落(転んだりベッドから落ちること)を起こしやすく、骨折や頭部外傷などの事故になることもあります。

転倒転落を100%防ぐことは難しいですが、多職種による転倒・転落防止対策チームでラウンドを行い環境改善や防止策の検討に取り組んでいます。

感染制御室

血液培養陽性の抗菌薬de-escalation率(抗菌薬選択の適正化)

| 2023年度 | |

|---|---|

| 抗菌薬選択の適正化(de-escalation)率 | 56% |

感染症の治療で使用する抗菌薬には様々な種類があり、幅広い種類の細菌に効くものを「広域抗菌薬」といいます。初回診察時の状況では原因菌を特定するのが困難な場合は、この広域抗菌薬を投与します。その間に細菌培養を行い、判明した原因菌にターゲットを絞った抗菌薬に変更する手段をde-escalationといいます。広域抗菌薬は便利な薬ですが、過剰な使用は患者さんの体内の薬剤耐性のない細菌をやっつけてしまい、薬剤耐性菌のみが生き残る環境をつくりだしてしまいます。

(de-escalation実施件数/血液培養でde-ascalationが可能な件数 で算出)

術前抗菌薬投与率

| 2024年度 | |

|---|---|

| 手術件数 | 3,219 |

| 抗菌約投与数 | 2,310 |

| 抗菌薬投与率 | 71.8% |

| 眼科・皮膚科の手術を除く場合 | 2024年度 |

|---|---|

| 手術件数 | 2,456 |

| 抗菌約投与数 | 2,310 |

| 抗菌薬投与率 | 94.1% |

手術部位感染発症率の減少を目的として、手術開始前に抗菌薬を投与することを予防投与といい、多くの手術でその有効性が証明されています。手術部位を無菌化することが目的ではなく、手術中に曝露する細菌の量を患者さんの免疫でコントロール可能なレベルに減らすため補助的に使用しています。

医事課

入院患者数

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|

| 95,287人 | 89,541人 | 93,646人 |

入院された患者さんの延べ人数です。

外来患者数

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|

| 193,252人 | 198,981人 | 201,542人 |

外来で受診された患者さんの延べ人数です。

平均在院日数

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|

| 10.1日 | 9.4日 | 9.4日 |

当院全体で、患者さんが平均何日入院したかを示した指標です。医療の質の保障と効率化が高いレベルで達成されるほど、平均在院日数は短縮すると言われています。(患者さんの重症度や疾病によって入院日数に違いがあるため単純に比較することはできません。)

救急車受け入れ件数

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|

| 4,746件 | 4,850件 | 5,080件 |

当院に救急車で搬送された件数です。

当院では二次救急医療機関として、入院や手術を必要とする重症の患者さんに対し、24時間体制で救急診療を行っています。

救急搬送患者入院移行率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|

| 36.6% | 34.7% | 33.4% |

診察・会計待ち時間

| 区分 | 診察待ち時間 | 会計待ち時間 | ||

|---|---|---|---|---|

| 平均値 | 中央値 | 平均値 | 中央値 | |

| 予約あり | 30分28秒 | 23分22秒 | 19分51秒 | 12分48秒 |

| 地域医療連携予約あり | 34分52秒 | 24分20秒 | 21分50秒 | 16分03秒 |

| 予約なし | 60分01秒 | 54分00秒 | 18分36秒 | 14分21秒 |

注:診療科・曜日により込み具合は異なります。

地域医療連携相談室

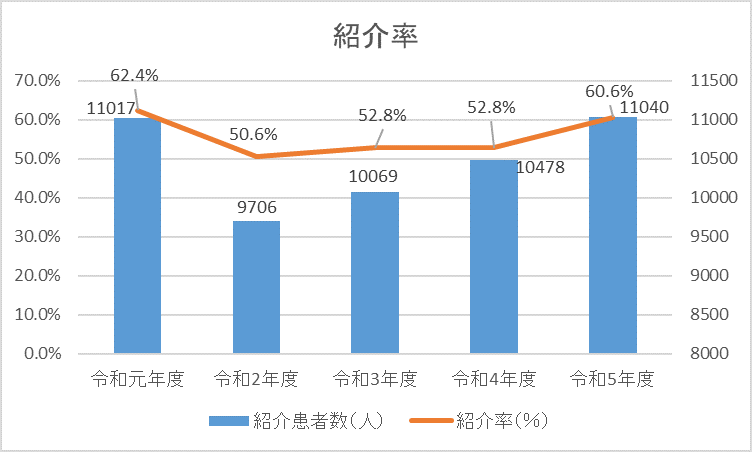

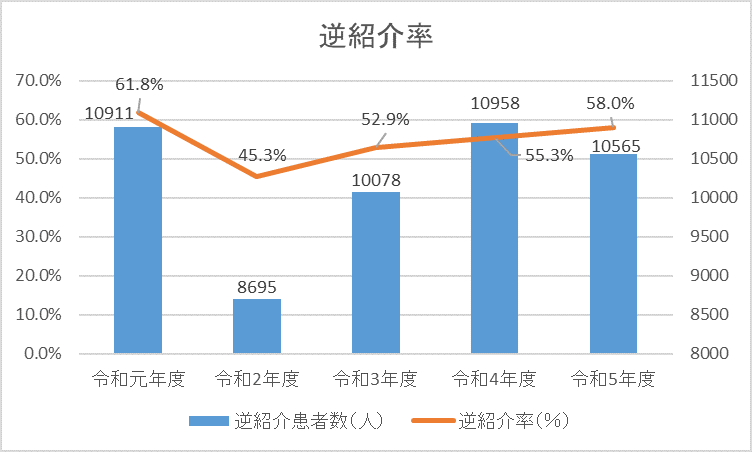

紹介率・逆紹介率

【紹介率】

紹介率とは、主に初診の患者さんのうち、紹介状により紹介された初診患者さんの割合を示す数値です。

当院は入院や手術が必要な患者さん、緊急を要する患者さんを受け入れる二次医療機関です。

日常的な予防や治療・健康管理は「かかりつけ医」で診察していただき、入院や専門的な治療が必要になった場合に「かかりつけ医」の先生から当院へ紹介となります。

【逆紹介率】

逆紹介率とは、主に初診の患者さんのうち、逆紹介した患者さんの割合を示す数値です。

当院から地域の診療所等の医療機関に紹介することを逆紹介といいます。当院での治療後、症状が安定した患者さんには、「かかりつけ医」またはご自宅近くの診療所へ逆紹介となります。

診療予約利用率

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 予約利用率 | 率 | 52.2% | 59.4% | 58.0% |

| 件数 | 7,373件 | 8,614件 | 9115件 | |

| 直来率 | 率 | 47.8% | 40.6% | 42.0% |

| 件数 | 6,755件 | 5,881件 | 6,595件 |

予約利用率:紹介元医療機関電話・FAX予約、患者電話予約、患者直来予約

直来率:当日直接来院、緊急受入相談受診

患者電話予約は令和4年4月1日から開始。

患者サポートセンター

入院前支援件数

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 件数 | 2,333件 | 3,729件 | 3,258件 |

患者サポートセンターでは現在12診療科の患者さんを対象として入院のサポートをしています。

医師、看護師、薬剤足、心臓カテーテル検査看護師、手術室看護師、MSW、管理栄養士などと連携しながら、患者さんが安心して入院を迎えられるようサポートしています。